URL : http://sio-yoyogiuehara.com

「感動」を呼ぶ一瞬のために

新たなカルチャーを生み出す

「料理人は、おいしい料理だけつくっていれば良いわけではない」。そう考える鳥羽周作氏。お客様に「おいしい」「これ、ヤバい」と言ってもらえる瞬間のため、全身全霊をかけるのは当たり前。それと共に料理をビジネスとして追求することで、新たなカルチャーを生み出そうと考えています。

すべてはお客様を感動させるため

戦略的に、クリエイティブに自身の世界を構築

「料理とビジネスって、これまで別次元のものとして捉えられてきたと思います。でも、お客様を“喜ばせる”“感動させる”というゴールを目指すという点では、どちらも目的は同じ。僕はむしろ、その二つの完成度を同時に高めていくことで、新しいカルチャーが生み出せると考えているのです。」

開口一番、熱く語る鳥羽氏。

鳥羽氏が、Jリーグの練習生、小学校教員を経て料理人の道に踏み込んだのは32歳のとき。料理人としては遅めのスタートですが、飲食店を営んでいた父親の影響もあり、子どもの頃から料理は得意だったこと、生来のセンスの良さや負けん気も相まって、どんどんと頭角を現し、2016年に「sio」の前身となる人気店「Gris(グリ)」のシェフに抜擢されます。

さらに、2018年に「Gris」を自ら買い取り、現在の「sio(シオ)」として再スタートを切りました。自身が勤めていたレストランを買い取る、というのは大きな決断ですが、「レストランというツールを使って、自分がやりたいことを実現させたい」という想いが原動力になったと言います。

それが、料理そのものの追求と、料理を取り巻くおもてなしやビジネスの追求。

料理に関しては、一品一品を素材の組み合わせから味わい、食感、ポーション、盛り付けまで細部に至るまで完成度を高めていくことはもちろん、10皿からなるコースの流れも意図的、戦略的にこだわります。料理人は、自らの感覚を研ぎ澄ませて料理を創り上げるイメージがありますが、鳥羽氏は「アートではなく、ロジカルかつクリエイティブ」と自身の料理を評します。

例えばこの季節、コースの最初に供されるのはトウモロコシのスープ。「フレッシュ感があって、淡く繊細な味。“あれ、ちょっと薄いかな”と思われるくらいの味わいに仕立てることで、次にお出しするひと皿がもたらす感動が大きくなるでしょう。あ、これめっちゃうまい! ってね」

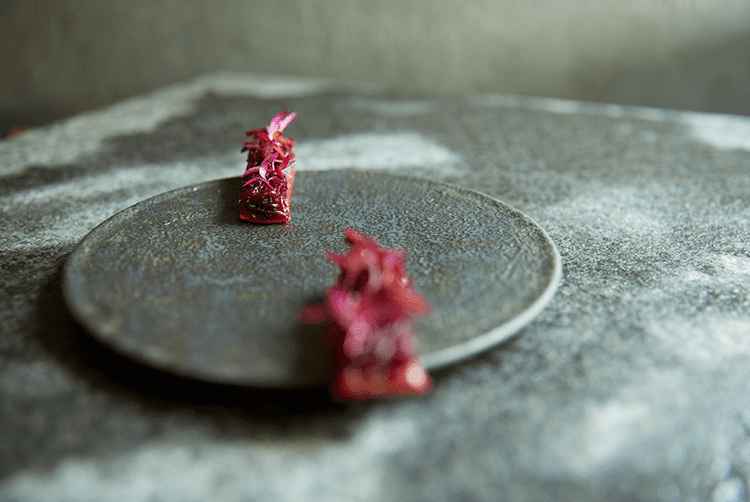

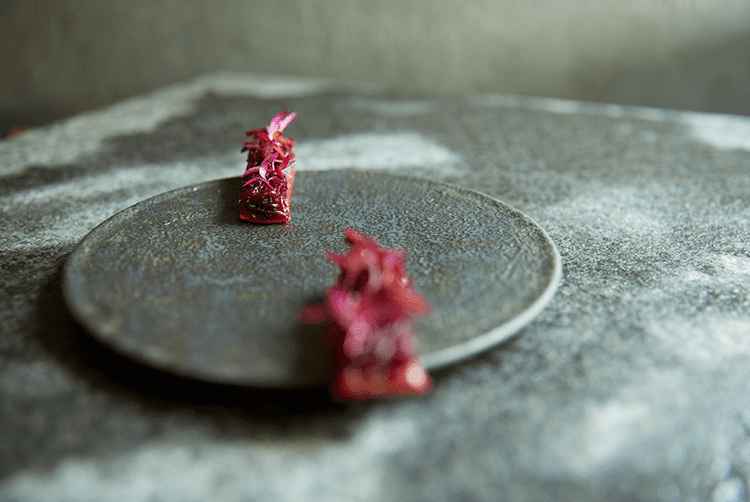

その2皿目に当たるのが、鳥羽氏のスペシャリテでもある「馬肉 ビーツ クミン」。薄く延ばし、溶かしバターを塗ってサクサクに焼き上げた食パンの上には、ビーツで鮮やかな真紅に染められた馬肉のタルタルが載せられ、表面に散りばめられた「アマランサス」が一体感を生み出します。サクサクの食パン生地と、ねっとりしたタルタルの食感のコントラスト、甘酸っぱいフランボワーズヴィネガーの風味、そして赤一色の艶めかしさが。繊細なスープの後だからこそ、感動の振り幅は大きくなるのです。

五味のバランスをコントロールし

トータルでコースを完結させる

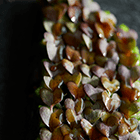

そして、これに続くコースの3皿目にあたるのが、「チヂミ」です。このネーミングは、まさに韓国料理の家庭料理から取ったもの。しかし、半月状の表面にオクラと「レッドマスタード」を整然と並べた緻密な盛り付けは、モダン・ノルディック・キュイジーヌのよう。この一品には、世界的なトレンドとして一世を風靡した“北欧風”の料理に対する鳥羽氏のちょっとした風刺が込められているのだとか。

ホタテ、エビ、ハマグリ、イカ、ごぼう、にんじん、イカスミなどが入った香ばしいチヂミに、オクラのねっとりとした食感が加わり、からしに見立てた「レッドマスタード」の刺激がアクセントとして加わる、という組み立て。

「ハート型の『レッドマスタード』の形の美しさ、味の特徴が料理のインパクトと奥行きを増してくれます。見た目と味のギャップにも驚きがあるでしょう?」と鳥羽氏。

このように、お客様を感動に導くロジックで組み立てられる中で、鳥羽氏が大切にしているのは五味のバランス。とりわけ「苦味」を軸とした味の広がりにこだわりがあります。「苦味というのは、ネガティブな味。それを使いこなすには、甘味、酸味などとのバランスが必要です」

「sio」では、コースの最後に“塩味”の効いたアイスクリームが提供されますが、その前に供されるのが「青汁」と名付けられたフレンチトースト。苔玉のように見える形の盛り付けに、ひと役買っているのが「クレイジーピー」です。

「イメージは、修学旅行の朝の散歩みたい(笑)。青っぽく苦味のある、小松菜とゴーヤのフレンチトーストの味が最初に来て、キャラメリゼしたバナナの甘味が全体をまとめる。そこに、豆っぽい香ばしさを持った「クレイジーピー」の味わいが加わることで、ネガティブな味わいを香ばしさと甘味ですっと消してスイートな余韻を残す。そして、シンプルな塩味のアイスクリームでコースを締めるという流れをつくっています。」

綿密な計算のもと、五味をコントロールしトータルでコースを完結させる。それが、お客様に感動を与える戦略的なこだわりなのです。

レストランをプラットフォームとして

料理人として新たなスタイルを創造する

そして、鳥羽氏の考える、“料理以外の”おもてなしや表現に当たるのが、おしぼりや包丁、BGM、インテリアなど。たとえば、「馬肉 ビーツ クミン」は、黒い平皿の両隅にわざとはみ出させるように盛り付け、お客様が手にとって食べやすいようにしていますが、料理とともにおしぼりを提供し、手にとってもらってその品質の高さを実感してもらう流れは戦略の一つ。ふんわりと手に優しく馴染み、無臭のおしぼりもまた、お客様に感動を生み出すためのツールとなっています。

「料理を大事にするのなら、それを提供するレストラン全体でこだわりを表現しなくてはならない。匂いがついたおしぼりでは料理の個性を消してしまうし、最高の状態で焼き上げた肉も、切れないナイフで切ったらせっかくの肉汁が流れ出てしまう。ですから、うちの店は料理人が使う包丁だけでなく、お客様にお出しするナイフにもすごくこだわっているんです。これからは、自身のそういうスタイルを主張していかなければ埋もれてしまう。」

また、料理とビジネスを融合させるという面で、鳥羽氏は人材育成や職場環境の向上にも取り組んでいます。現在、「sio」のスタッフは、鳥羽氏を含めて10人。そのほとんどは20代の前半で、「ここで働きたい」と意欲を持って飛び込んできたスタッフばかりだそう。

鳥羽氏は、そんな若いスタッフにも積極的に料理の仕上げなどの仕事を任せることで、モチベーションのアップを図り、強いチームづくりを目指しています。

「これからのレストランは、シェフが不在でも変わらずクオリティの高い料理とサービスが提供できることが求められます。そのためには、若い子が地道にやっていることをきちんと評価する土壌が必要。いいスタッフを集め、育てる。そしてスタッフにはいい環境で働いてもらうことが絶対条件。それを常に意識しています。」

お客様に感動してもらう“一瞬”に人生を捧げる料理人として、「自分たちがリスペクトされる環境を、自ら創り出していくことがこれからは重要」と、鳥羽氏。そこには、未来のレストランの形が見えているようです。

URL : http://sio-yoyogiuehara.com